なみえびと

2018-01-05

ご主人と共に農園を営む石井絹江さんを訪ねると、ご案内いただいたのがエゴマの畑。

そこで目にしたのは、一睡の余地なく天に向かって伸びるエゴマたち。絹江さんの背丈とさほど変わらない高さに育った力強い姿には、浪江町で過ごしてきた長い日々への思いと、復興に対する思いが重なって見えました。

町じゅうを動き回り、住民に尽くしてきた40年間

現在、この地で農業を営みながら、エゴマの油やジャムといった加工品作りに励む絹江さん。浪江町の山間部・津島で、旧都路生まれの母と津島生まれの父との間に4人兄弟の3番目として生まれ育ち、高校を卒業してすぐに浪江町役場に就職。

「実家が大工で農業もごはんも作らなきゃいけない環境だったので、役場に勤めながら家の食事を作ったりしていました」

採れたての野菜を使ったおひたしや味噌汁。その味を台所で作り続けていた母親の背中から学んだものは数知れず。「畑の旬のものを出すんだよ」という教えが食に対する姿勢の原点です。

「私の給料は誰から出ているの?汗水流して働いている町民の税金からだよな。。。と思うようになって、40代のときに農家の方に恩返しをしたいと考えたんです」

産業振興課に配属された平成11年、それまでの事務服から作業服に着替えて、農家のために町中を動き回りました。

「町には広い農地があり堆肥も豊富だったので、いい野菜を育てて産直を作り、みんなでしっかり稼ごう!と考えたんです」

絹江さんの呼びかけに応じて産直がオープンすると、豊富な野菜のラインナップや品質の高さが評判に。お客さんからの要望に応えて漬物や牛乳といった加工品も棚に並んだりと、農家と一体になって進めた取り組みは、毎日の暮らしに欠かせない存在となっていきました。

また、浪江で生まれた数々の産物は、絹江さんの積極的な活動によって町内だけではなく東京へも進出していきました。

「以前、東京の葛西にあった福島県の観光物産館に、津島地区の区長を連れて行ったんです。元々、その地区では『沢わさびが採れるんだ』という話があり、同じくたくさん町に植えられていたミョウガと一緒に営業活動をしたら、固定客の方がついてくださったんです」

浪江で育った新鮮な野菜は、東京でも瞬く間に評判となり注文が殺到。

「明日300パックできますか?なんていう注文を受けたこともあったんです。そこで、生産者の方々に一斉に連絡をして、収穫したら新聞を敷いて乾燥させてパック詰めまでしてもらってました。こうした野菜や加工品の出荷の際に、消耗品代や宅急便代に充てる予算を組んで町ぐるみで応援する制度を作ったら、30種類あまりの商品が動いて年間で大きな売り上げをうみました」

「『オレたちの部落ではきのこなんだよな、オラたちのところは山菜なんだよ』といった声を集約して色々な方にその良さを伝えると、農家の方は一生懸命になりました。すると、最終的には物産館では浪江産のものだけを扱うようになったんです」

自治体のために積極的に活動する営業マンとしてアイデアマンとして、事業に取り組む絹江さんの活躍は、浪江町の発展に欠かせない存在だったのです。

仲間と出会い、共に自然の恵みを育んで加工する

震災当時、絹江さんは地区で唯一の医療機関だった津島診療所で働いていました。町の人が診療所に殺到したあの日、絹江さんは受診対応に追われ、全町避難後は診療所も場所を移転せざるを得ず、絹江さんは身も心を傷ついてしまいました。

一方、絹江さんのご主人はかつて30頭以上の乳牛を飼っていた酪農家。絹江さんも出産時に産婆役を務め、ギリギリまで避難せずに牛の世話をしていたご主人を支えて続けてきました。

2012年3月に浪江町役場を定年退職した絹江さん。震災後は一家で福島市の松川地区に避難していましたが、8人家族で浪江に生活をしていたこともあって飯坂に家を購入し、現在は加工場と共に生活の拠点としています。

約1ヘクタールの土地の中では、さくらんぼや柿の木が空を見上げ、加工場の前にはあけび、こくわ、ナツハゼ、ブルーベリーなどの実付けていました。

避難前までの酪農家としての生活が奪われてしまった中、避難先で絹江さんが語ったのは「エゴマを育てたい」という夢。現在、農地と加工場はご夫婦の新たな生きがいが生まれる場所となっています。

「加工場の回りにあるりんごや梨といった果樹は、こっちに来てできた仲間と共に取り組んでいるものなんです。元々、この地域の農家さんはあまり作物の加工をしていなかったんですが、今こうして、みんなが加工場に集まって色々な商品を作っている雰囲気は、かつての浪江の姿に似てますね」

遠い所では「南会津からコンポートやジャムを作りに来ている」という加工場。そこには絹江さんを頼って若い農業者も訪れ、生産や加工に関する話に花が咲いています。

思い出が詰まった町と食卓のことを伝え続けたい

2012年、絹江さんは「浪江町の郷土料理を愛する会」を発足しました。

「浪江町の伝承料理のことを伝えたくて、『昔は~を食べていたよね』『田植え時期はこうだったよね』といった話をしたり、紅葉汁(こうようじる)やはらこ飯を作ったりする授業をしています」

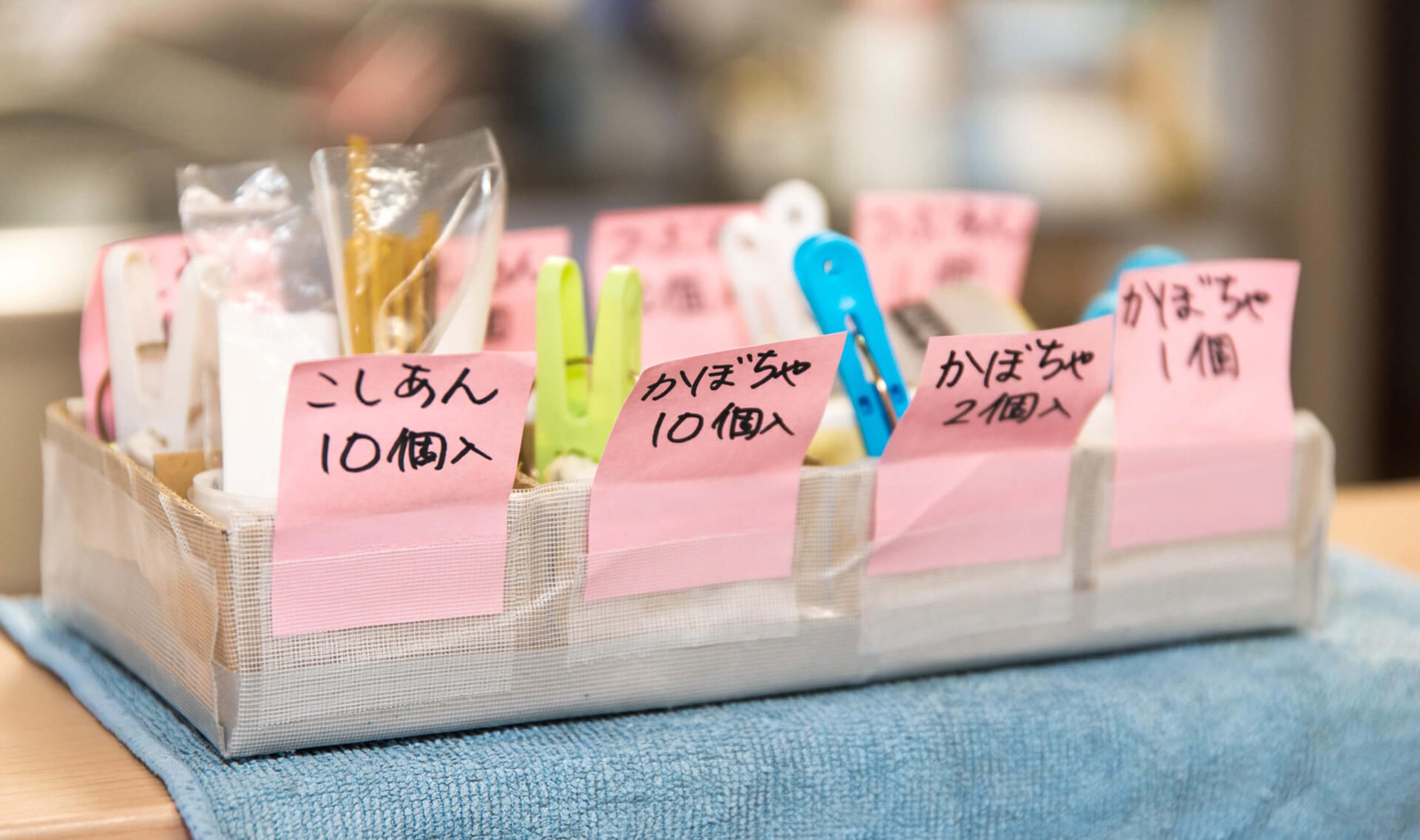

特産品・九重栗南瓜をふんだんに使ったかぼちゃ饅頭や、鮭の身とイクラがたっぷりのはらこ飯といった伝承料理が食べ継がれてきた浪江町。

「例えば紅葉汁だったら材料は鮭、にんじん、ごぼう、大根といった定番に使っていた材料のことも話します。今は採れないけれど、以前は鮭のある生活が当たり前でした。味噌漬け、塩漬け、麹漬け、どれも美味しかったんですよ。山間の津島ではキノコが豊富だったので、松茸と鮭を物々交換していたこともあったんです」

こうした食文化を後世に伝える調理教室だけではなく、浪江の状況を伝える紙芝居にも取り組む絹江さん。「牛の立場になった物語で、殺処分せざるを得なかった話も込めて全国を歩き世界に紹介しよう。そんな取り組みをしています」

エゴマと共に未来に向かって

石井農園が手掛ける商品の一つが「えごま油」です。添加物を使わず自然の力が生み出す独特の風味とコクが、お客さんの舌を唸らせると評判の商品です。

「元々、エゴマを手がけるようになったきっかけは、震災前に津島の遊休農地をなくす目的で、みんなでエゴマを作って体を健康にしようという取り組みを始めたことがきっかけなんです。町で搾油機を買って町民に広く作ってもらった結果、遊休農地はエゴマの香りに包まれたんですよ」

現在、浪江町でもエゴマの実証栽培を再開。そこには絹江さんが培ってきた経験を活かした油が生まれました。また、油だけではなくエゴマを擦った粉も商品化することを提案。故郷は現在も帰還困難区域に指定されていますが、絹江さんは今も町のために精力的に動き回っています。

「将来は町の一角にエゴマやルバーブの畑を作りたいんです。私達がやってきたことを元に、今の自分だったら町に対して何ができる?という視点で、多くの方が自分の特技を活用できる町であって欲しいですね」

陽射しを浴びて輝くエゴマの葉。緑色の葉が黄色くなった時が収穫の合図。仲間と共に畑仕事や加工に勤しむ日々の先に、再びエゴマが浪江の青空を埋め尽くす時が来るはずです。